Die Geschichte des Verlagsarchivs ist nur aus der Geschichte des Suhrkamp Verlags, dem Zusammenspiel von Verleger-, Lektoren- und Autorenpersönlichkeiten, historischen und politischen Zäsuren, programmatischen Entscheidungen und individuellen Kontingenzen zu verstehen. Die folgende Rekonstruktion gibt für die Bestandskonstituierung entscheidende Ereignisse der Verlagsgeschichte wieder und ermöglicht so einen Überblick über die historische Genese eines materialreichen Archivs.

Suhrkamp Verlag

1950Suhrkamp Verlag

Die Verlagsgründung im Jahre 1950 wurde durch Peter Suhrkamps verlegerische Arbeit seit 1933 vorbereitet. Unter Hitler war er gezwungen worden, den S. Fischer Verlag in ein Haus unter eigenem Namen zu überführen. Den Fischer-Autoren teilte er im Sommer 1942 mit, „daß der alt-ehrwürdige Name unseres Verlags auf Grund der bekannten Verordnung aus dem Jahre 1941 in Suhrkamp Verlag Berlin“ umgewandelt werden müsse. „Ich habe zunächst versucht, ‘Der Fischer Verlag’ durchzusetzen. Als mir mitgeteilt wurde, es würde jede Kombination mit ‘Fischer’ abgelehnt werden, stand eine Zeitlang Pantheon Verlag zur Erwägung. Da aus dem Sortiment und von Freunden dagegen sachliche Bedenken laut wurden, habe ich mich, sehr gegen meinen persönlichen Geschmack und gegen mein Gefühl, dann doch zur Hergabe meines Namens entschlossen. Daran gewöhnen kann ich mich auch jetzt noch nicht.“ (Peter Suhrkamp an Walther Stanietz, 2. 7. 1942. DLA, SUA:Suhrkamp°Peter-Suhrkamp-Archiv°Stanietz, Walter)

Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt Peter Suhrkamp 1945 als erster Verleger in Berlin die Lizenz, wieder Bücher zu veröffentlichen. Auf dieser Grundlage entstand der Verlag >Suhrkamp Verlag vormals S. Fischer<, der gut vier Jahre lang im engen Austausch mit Gottfried Bermann Fischers ehemaligem Exilverlag arbeitete. 1950 kam es dann zum Bruch zwischen Bermann und Suhrkamp und zu den Neugründungen des Suhrkamp Verlags und des S. Fischer Verlags. Peter Suhrkamp leitete den Verlag bis zu seinem Tod im Jahr 1959. Seine heutige Bedeutung entwickelte der Suhrkamp Verlag im Wesentlichen unter der Leitung Siegfried Unselds (1959-2002). Vor dem Hintergrund der Studentenbewegung und ihrer Nachwirkungen gelang es spätestens in den siebziger Jahren, Suhrkamp zur führenden Adresse im literarischen und intellektuellen Leben der Bundesrepublik zu machen. Seit 2002 wird der Verlag von Ulla Unseld-Berkéwicz geleitet.

Prospekt des frühen Suhrkamp Verlags, Berlin und Frankfurt, 1951.

DLA, G:Verlagsprospekt-Sammlung 2 (Von 1945 bis zur Gegenwart) / Suhrkamp Verlag (Mappe 1949–1959)

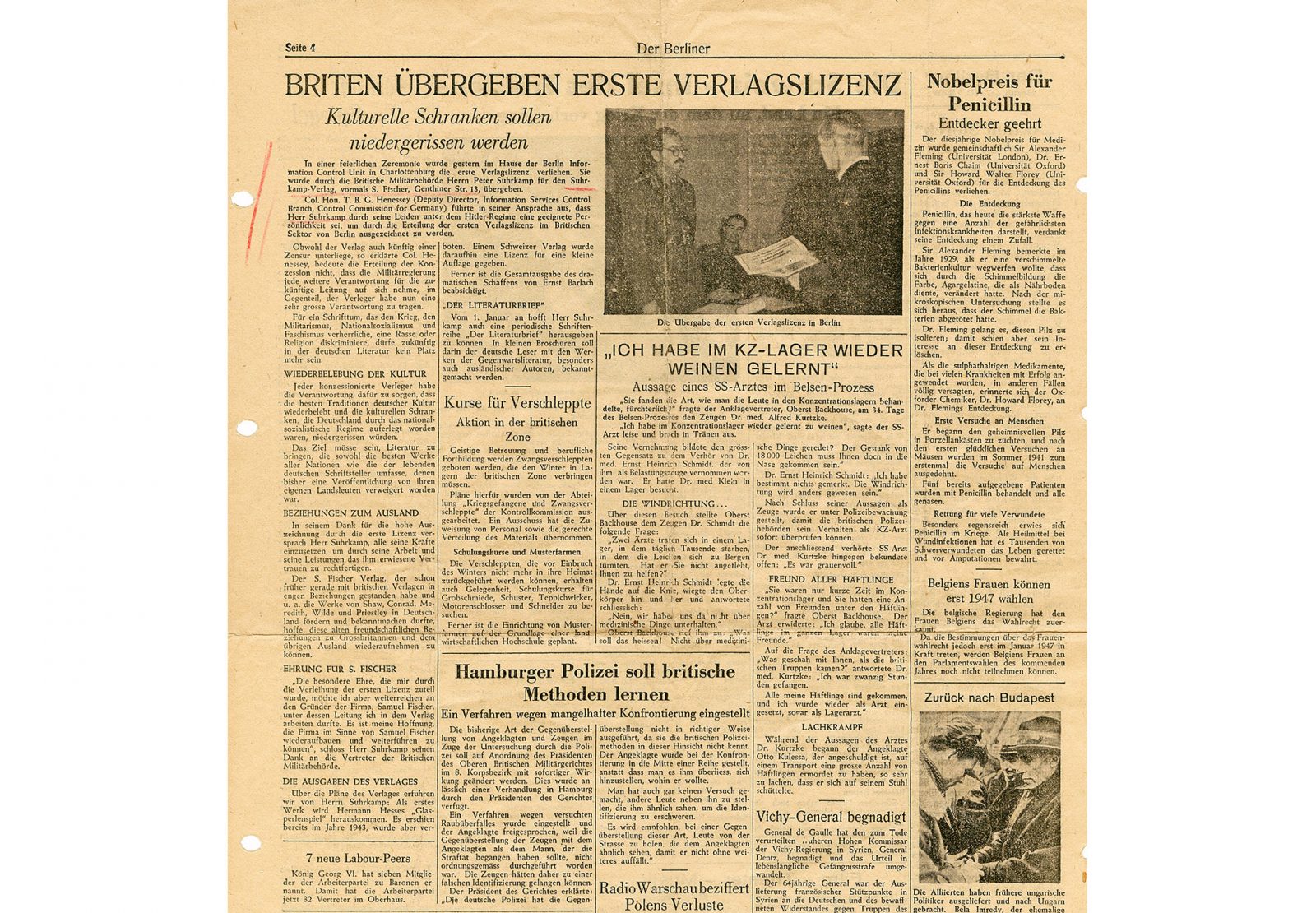

"Briten übergeben erste Verlagslizenz", Der Berliner, 27.10.1945.

DLA Marbach

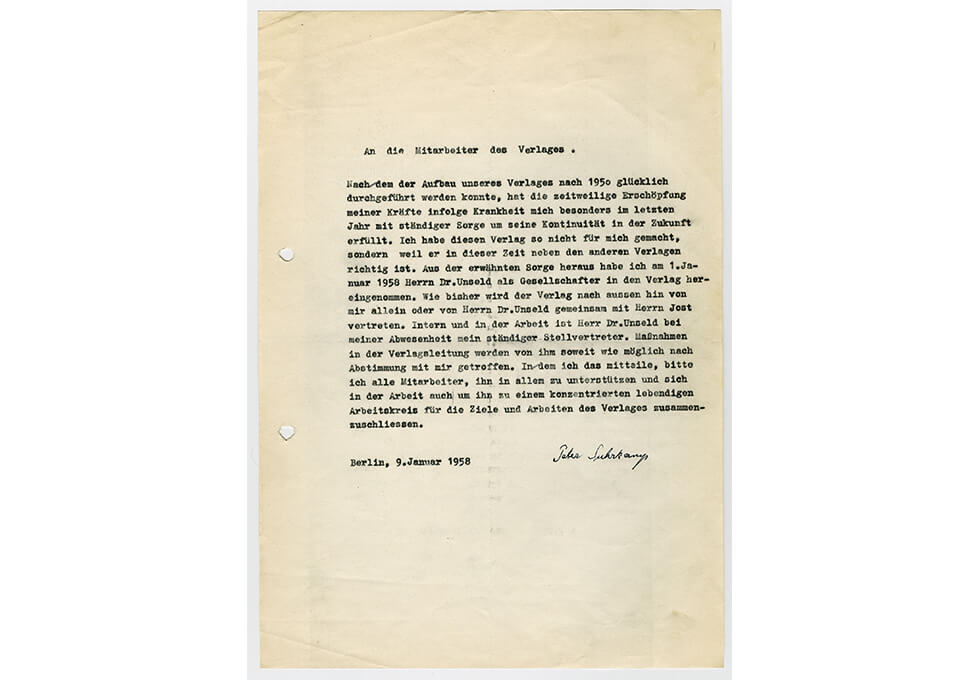

Peter Suhrkamp: An die Verlagsmitarbeiter, Notiz vom 9. Januar 1958.

DLA, SUA:Suhrkamp°Unseld, Siegfried

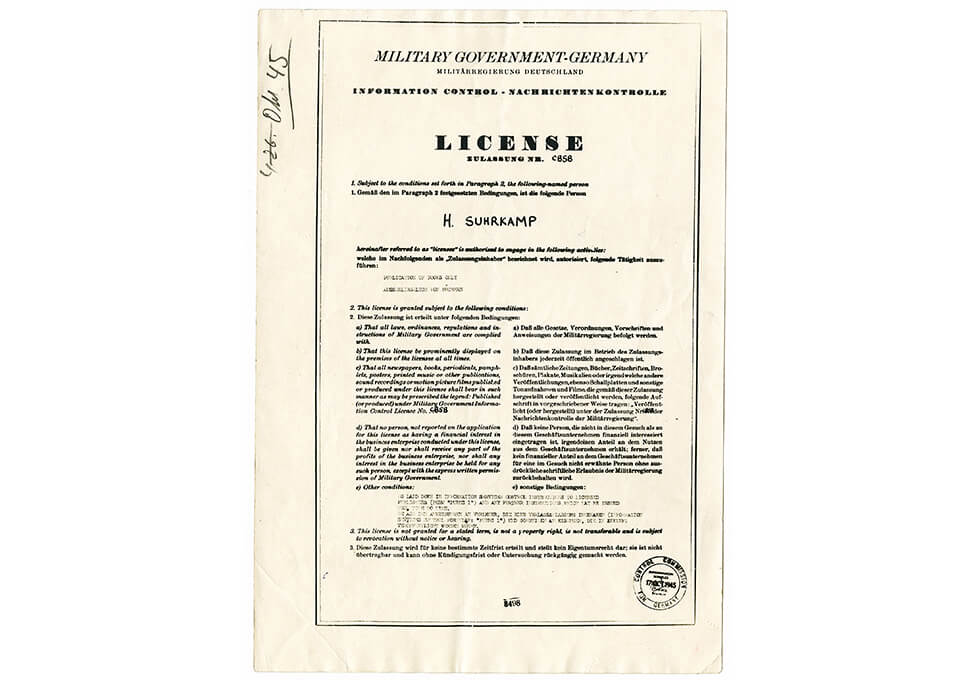

Verlagslizenz für Peter Suhrkamp. 1945.

DLA, SUA: Suhrkamp°Peter-Suhrkamp-Archiv, Dokumente

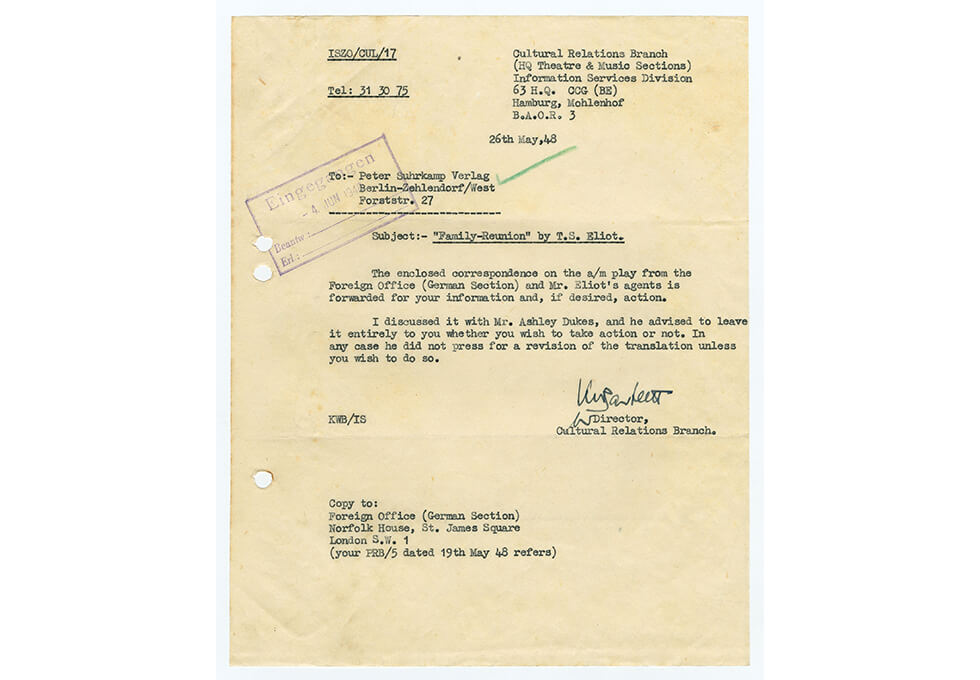

Cultural Relations Branch an Peter Suhrkamp Verlag. 26. Mai 1948.

DLA, SUA:Suhrkamp°Peter-Suhrkamp-Archiv/01 Verlagsleitung/Autorenkonvolute/Eliot, Thomas Stearns

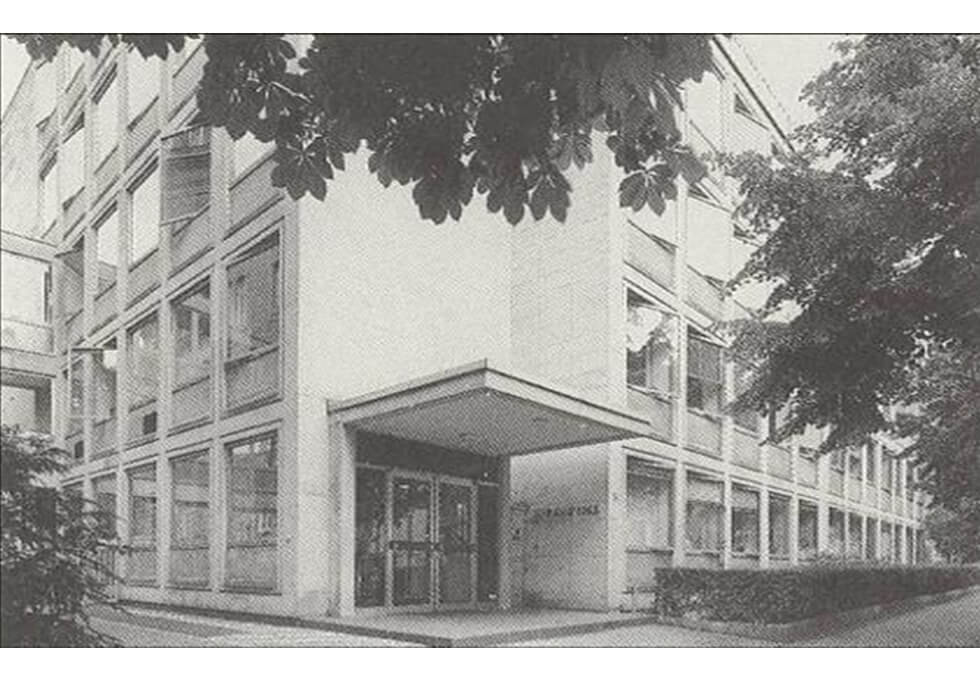

Das Verlagsgebäude in der Lindenstraße.

DLA, B2010.B1

Zu Besuch bei R.A. Schröder, Bergen, 1957.

DLA, B 2005.B 0019/1 / Nachlass R.A. Schröder

Zu Besuch bei R.A. Schröder, Bergen, 1957.

DLA, B 2005.B 0019/3 / Nachlass R.A. Schröder

Autorinnen und Autoren des Suhrkamp Verlags am 28. Sept. 1994 im Gesellschaftshaus des Palmengartens (70. Geburtstag v. S. Unseld).

DLA, B 2006.0021. / Fotografin: Anna Meuer

Theater Verlag

1960Theater Verlag

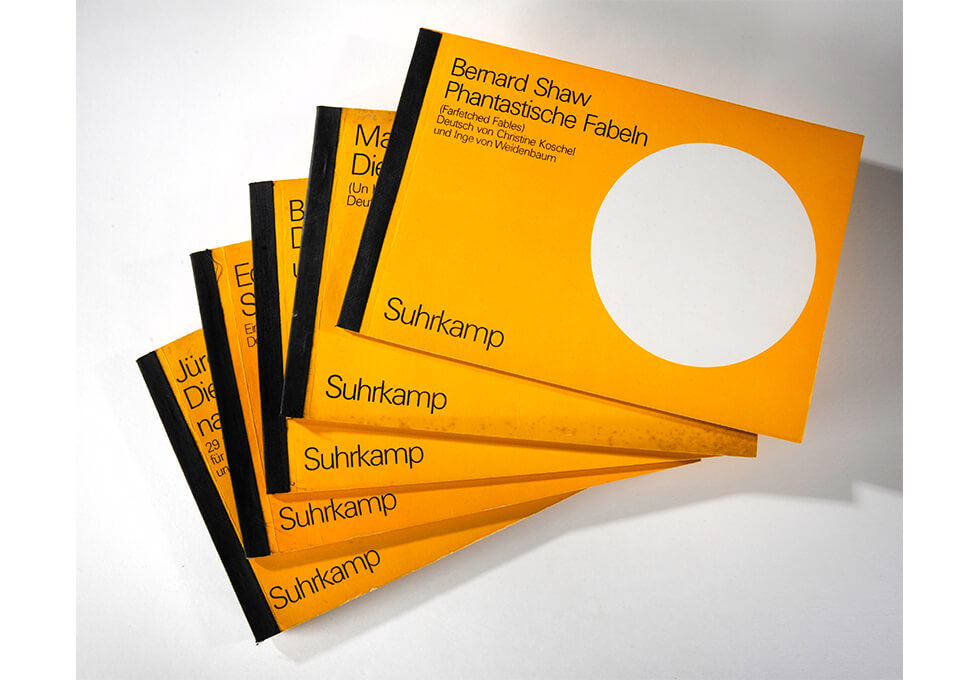

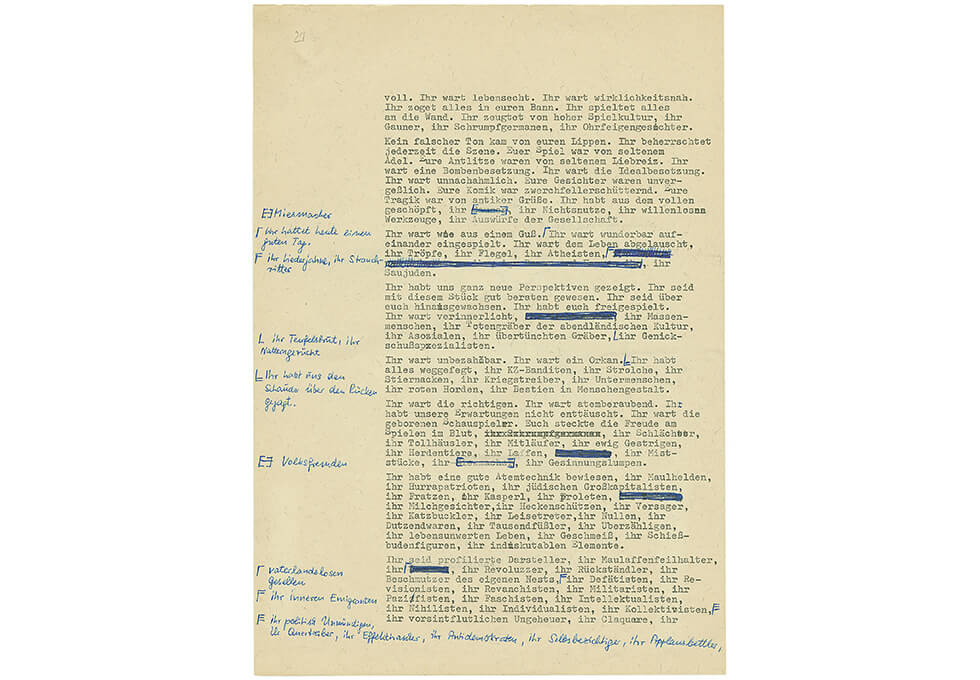

Schon bei der Gründung des Suhrkamp Verlags waren der Vertrieb von Bühnentexten und die Zusammenarbeit mit Dramatikeren und Dramatikerinnen sowie Hörspielautoren und -autorinnen von entscheidender Bedeutung. Das hing nicht nur damit zusammen, dass Peter Suhrkamp selbst Dramaturg und Theaterkritiker war, bevor er den Beruf des Verlegers ergriff, es lag auch daran, dass das Dokumentar- und Sprechtheater für den öffentlichen Diskurs zwischen 1945 und ca. 1975 in beiden deutschen Staaten eine zentrale Funktion hatte.

Dies machte es für den Verlag schon in der unmittelbaren Nachkriegszeit selbstverständlich, sich für national und international führende Bühnenautoren wie Samuel Beckett, George Bernhard Shaw oder T. S. Eliot zu engagieren. Darüber hinaus wurde diese Arbeit mit der Betreuung der Werke von Bertolt Brecht, Max Frisch und vielen anderen schnell zu einem wichtigen ökonomischen Faktor. Im Laufe der 1960er Jahre entstand daraus eine weitgehend selbständige Abteilung, deren Arbeit im Siegfried Unseld Archiv in fast 800 Archivkästen breit und auf vielfältige Weise dokumentiert ist.

Aus der Produktion des Suhrkamp Theater Verlags, oben: Bernard Shaws 'Phantastische Fabeln'.

DLA, G:Suhrkamp Verlag

Manuskript mit Korrekturen. Peter Handke: Publikumsbeschimpfung (1966).

DLA, SUA:Suhrkamp/Manuskripte anderer

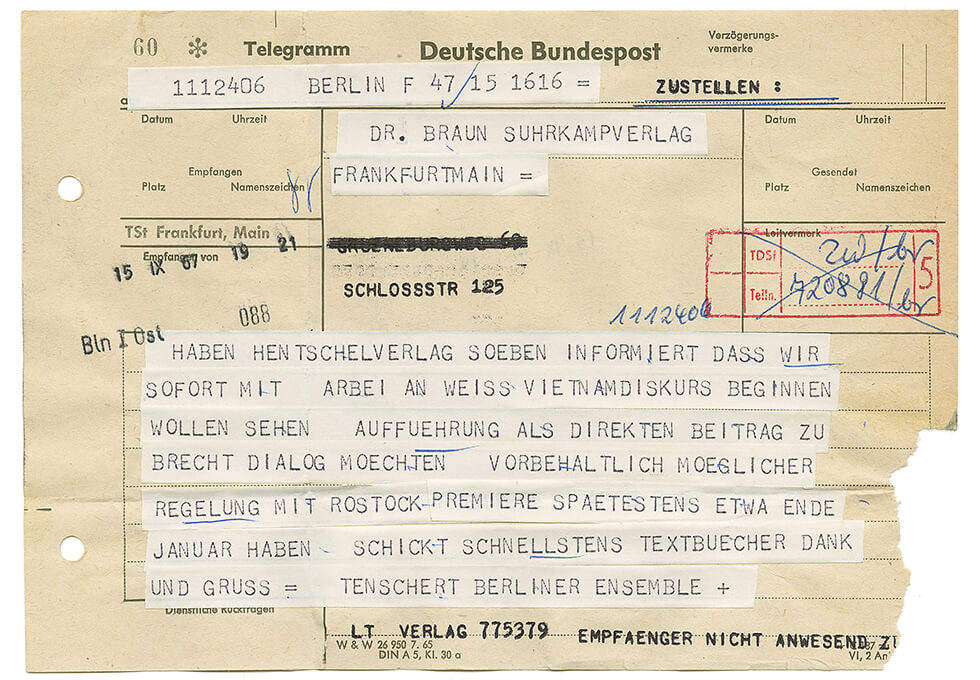

Joachim Tenschert, Berliner Ensemble an Dr. Braun, Suhrkamp Verlag. 15. September 1967.

DLA, Kozlik

Insel Verlag

1963Insel Verlag

Die Geschichte des Insel Verlags beginnt im 1899 mit der Gründung der Monatsschrift „Die Insel“ durch Alfred Walter Heymel, Richard Dehmel und Otto Julius Bierbaum. Im Jahr 1901 geht daraus die Neugründung der Firma Insel-Verlag GmbH mit Sitz in Leipzig hervor, die von Rudolf von Poellnitz geleitet wird. 1905 übernimmt Anton Kippenberg, zunächst gemeinsam mit Carl Ernst Poeschel, die Geschäftsführung, die er bis zu seinem Tod im Jahr 1950 innehat. Im Jahr 1935 wird der Verlag in „Insel Verlag Anton Kippenberg“ umbenannt. 1945 wird eine Zweigstelle in Wiesbaden gegründet, während der Leipziger Verlag als Stammhaus Leipzig weiterarbeitet. 1960 wird die Zweigstelle Wiesbaden nach Frankfurt am Main verlegt und zum Hauptsitz des Verlags; Leipzig wird zum Nebensitz.

In der Verlagsleitung West arbeiten nach 1945: Friedrich Michael, Bettina von Bomhard, Jutta von Jesler, Hans Rössner und Fritz Arnold. Auf Anton Kippenberg folgen in Leipzig Fritz Adolf Hünich und Richard Köhler. 1963 wird der westdeutsche Insel Verlag an die Gesellschafter des Suhrkamp Verlags, Peter Reinhart, Balthasar Reinhart und Siegfried Unseld, verkauft. Ab 1965 wird die Leitung von Rudolf Hirsch übernommen, was sich auch in der Ablagerordnung des Archivs niederschlägt.

Der Ostteil geht 1977 in die Verlagsgruppe Kiepenheuer über, der Zusammenschluss beider Verlage erfolgt im Juni 1991 nach der Auflösung der Verlagsgruppe Kiepenheuer. Die Leitung des Insel Verlags Frankfurt (Hauptsitz) und Leipzig (Niederlassung) übernimmt der seit 1973 für Suhrkamp und Insel tätige und den 1981 gegründeten Deutschen Klassiker Verlag leitende Verlagsmitarbeiter Gottfried Honnefelder.

Die Überlieferungssituation des Insel-Archivs ist der besonderen historischen Konstellation geschuldet (überstürzter Aufbruch in den Westen 1945 und anschließende mehrfache Umzüge, Überführung von Archivmaterialien von Leipzig nach Frankfurt in den ersten Jahren nach der Übernahme 1991 und dadurch bedingtes Auseinanderreißen überlieferter Zusammenhänge). Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Teile der beiden Altregistraturen des Ost- und Westverlags zum Zeitpunkt der Übernahme auf mehrere Standorte verteilten.

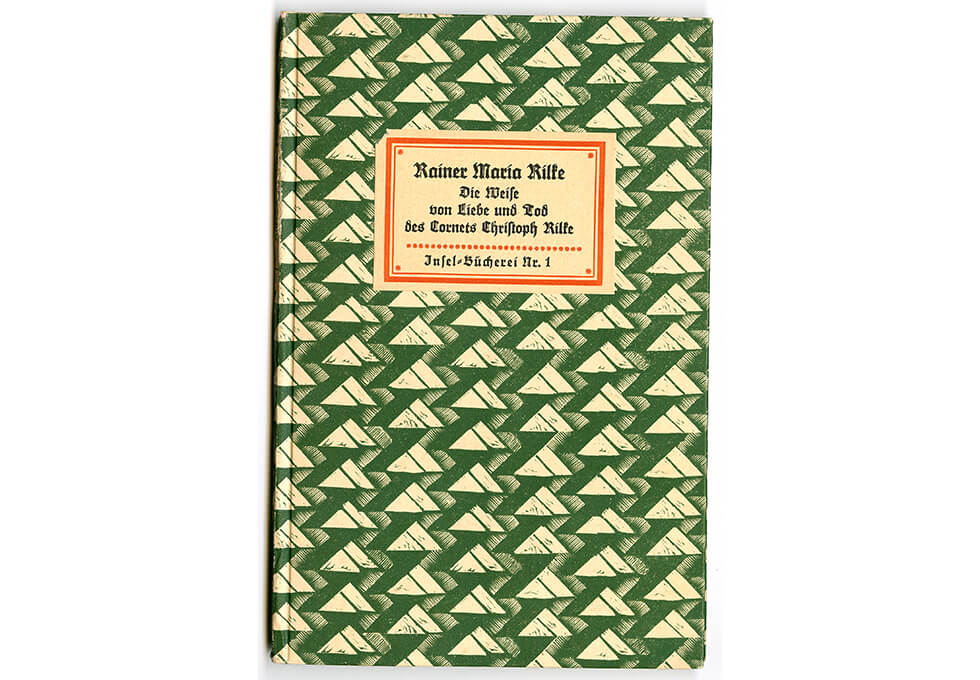

Insel-Bücherei Nr. 1: Rainer Maria Rilkes 'Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke'. Leipzig: Insel Verlag, 1912.

DLA, G:Insel Verlag 2 (Produktionsarchiv "Insel-Bücherei": 1912-2002)

Belegschaft des Insel Verlags Leipzig vor dem Gebäude Kurze Straße 7.

DLA, B2010.B1.066.

Gebäude des Insel Verlags in Leipzig vor 1943.

DLA, B.2010.B1.0064. / Fotograf: Wolf Mucks

Gebäude des Insel Verlags in Wiesbaden vermutlich Ende der 40er Jahre.

DLA, B2010.B1.0065.

Besuch bei Stefan Zweig 1930.

DLA, B 64.205.

Deutscher Klassiker Verlag

1980Deutscher Klassiker Verlag

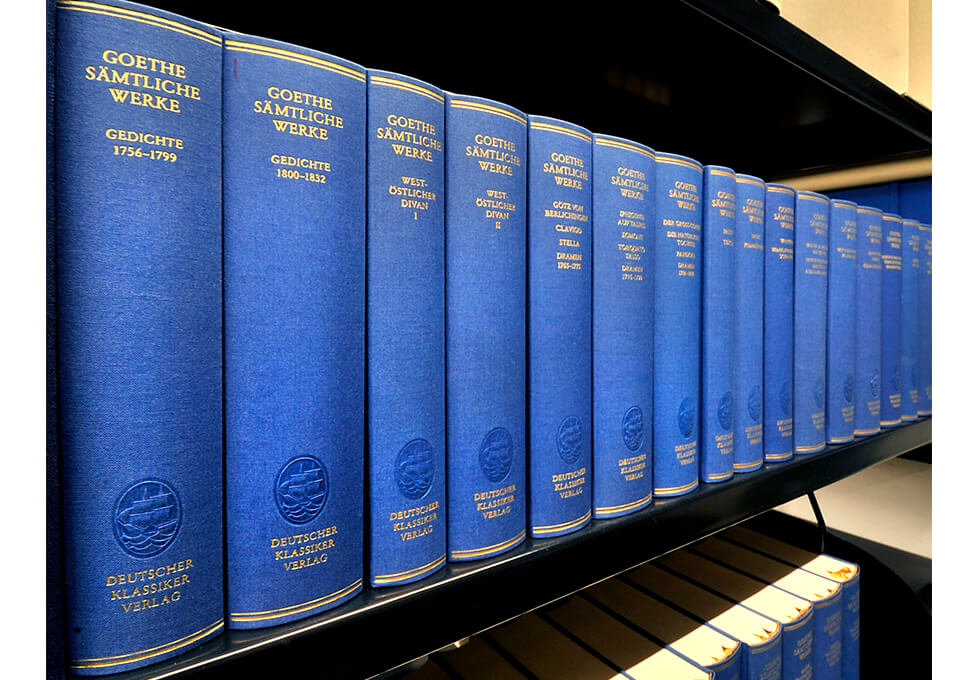

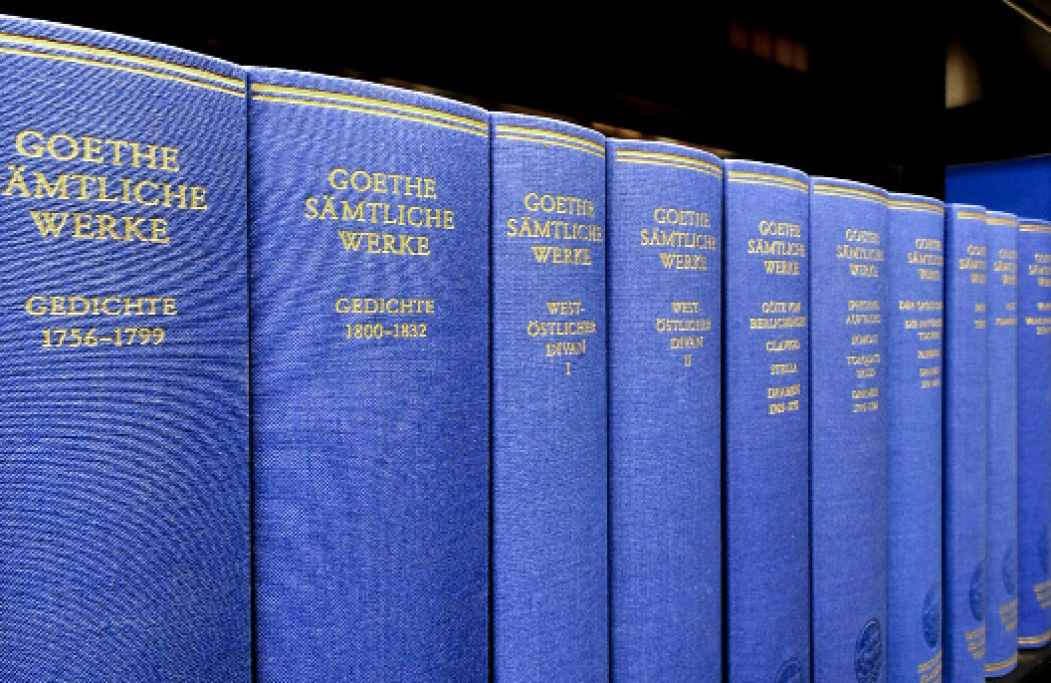

Der Deutsche Klassiker Verlag wurde am 1. Juli 1981 von Siegfried Unseld als Tochter des Insel Verlags gegründet. Das Ziel sollte es sein, an die Tradition der Insel-Klassiker-Ausgaben anzuschließen und in Zusammenarbeit mit dem Suhrkamp Verlag eine Buchreihe herauszugeben, die neue Maßstäbe setzen sollte. So entstand das Unternehmen, das die berühmten blauen Dünndruck-Bände herausbrachte. Man muss das Unterfangen monumental nennen und wundert sich auch heute noch über den betriebswirtschaftlichen Wagemut: 120 Herausgebernnen und Herausgeber sollten etwa 300, bis auf changierende Blautöne identisch ausgestattete Bände verantworten. Die Bände sollten insgesamt 360.000 Seiten Texte und Kommentare umfassen. Bis 2008 lagen 191 Bücher vor; danach sind nur noch wenige Bände erschienen. Das größte Unternehmen innerhalb der Bibliothek war die 1999 fertig gestellte Ausgabe von Goethes Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche in 40 Bänden. Andere Ausgaben, wie etwa diejenige von Wieland, wurden eingestellt. Das ambitionierte Unternehmen hatte sich nicht rentiert.

Erklärtes Ziel war es gewesen, wissenschaftlich gültige Texte so zu präsentieren, dass auch ein Liebhaber mit ihnen etwas anfangen konnte, dass also keine großen Apparate mit Lesarten oder Varianten nötig wurden. Tatsächlich gelang die Versöhnung von Liebhabern und Wissenschaftlern nur teilweise, unter anderem deshalb, weil die anfänglich streng vorgesehene Modernisierung der Rechtschreibung den Philologen Bauchschmerzen verursachte. Die erlesene Ausstattung brachte es zudem mit sich, dass die Preise bei damals weit über 100 DM pro Band begannen, so dass sich weder Studierende noch weniger gut betuchte Liebhaber die Bücher leisten konnten. Erst seit 2005 erschien die Bibliothek auch im Taschenbuch.

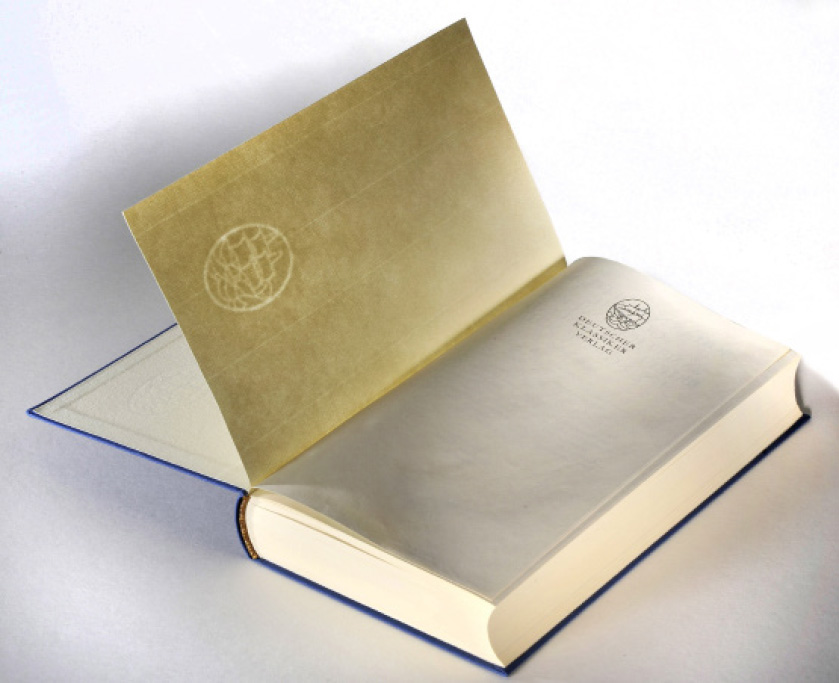

Die Buchausstattung war tatsächlich exquisit: Die Gestaltung des Buchformats und des Satzspiegels wurde nach dem Goldenen Schnitt eingerichtet, das undurchsichtige und hoch alterungsbeständige Dünndruckpapier Persia K wurde eigens in Auftrag gegeben. Gebunden wurde natürlich mit der Fadenheftung, der Einband ist flexibel und liegt gut in der Hand. Das Vorsatzpapier ist eine Sonderanfertigung der Papierfabrik Hahnemühle mit dem Insel-Schiff als Wasserzeichen. Selbst das Leinen für die Einbände wurde eigens und nach besonders hohen Maßstäben produziert. Für die Leder-Ausgaben aber wurden „ausgesuchte Felle der ostindischen Radja-Ziege“ verwendet. Der heraufziehenden Elektronik wurde also das Ausgesuchteste und Beste entgegengesetzt, was die Buchkunst zu bieten hatte. Dabei stand man in der Tradition der Großherzog Wilhelm Ernst-Ausgabe, einer Klassikerreihe, die im Insel Verlag seit 1904 erschienen war und die erstmals den handlichen, weichen Bucheinband mit dem Dünndruckpapier und einer Antiqua-Type verband. Hält man beide Ausgaben vergleichend in den Händen, so fällt zuerst auf, wie dünn und leicht die älteren Bände gegenüber den dickleibigen neuen sind. Freilich setzt dagegen die Bibliothek deutscher Klassiker neue Maßstäbe für Studienausgaben, indem sie einen zuverlässigen Text und einen gründlichen Kommentar vereint.

Text: Philip Ajouri

Johann Wolfgang Goethe: Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche in 40 Bänden. Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag, 1985.

DLA, H (Werke:1985)

Johann Wolfgang Goethe: Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche in 40 Bänden. Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag, 1985.

DLA, H (Werke:1985)

Johann Wolfgang Goethe: Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche in 40 Bänden. Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag, 1985.

DLA, H (Werke:1985)

Johann Wolfgang Goethe: Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche in 40 Bänden. Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag, 1985.

DLA, H (Werke:1985)

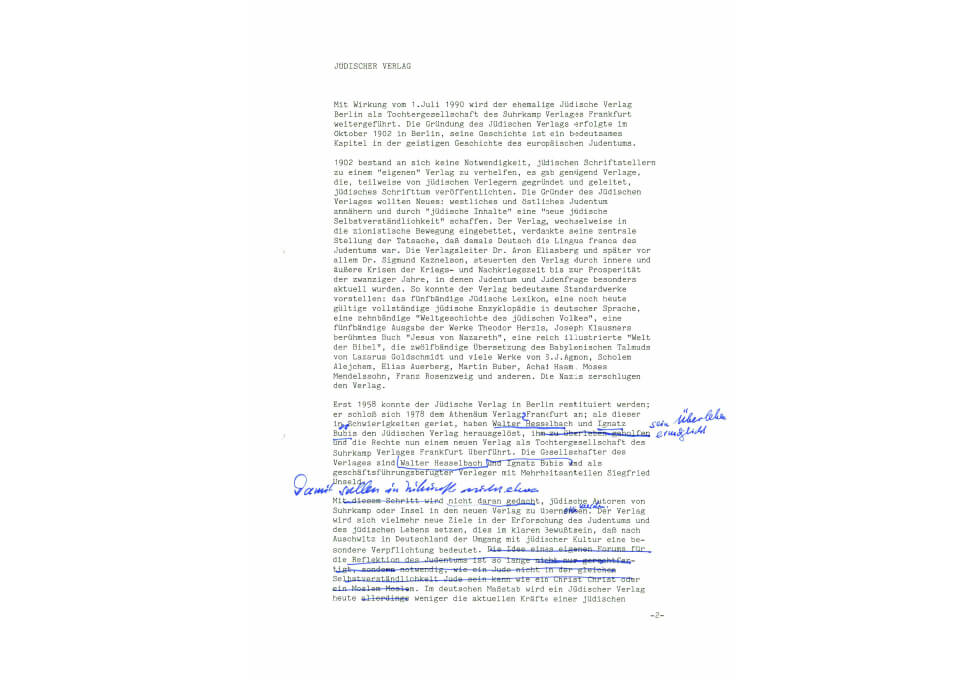

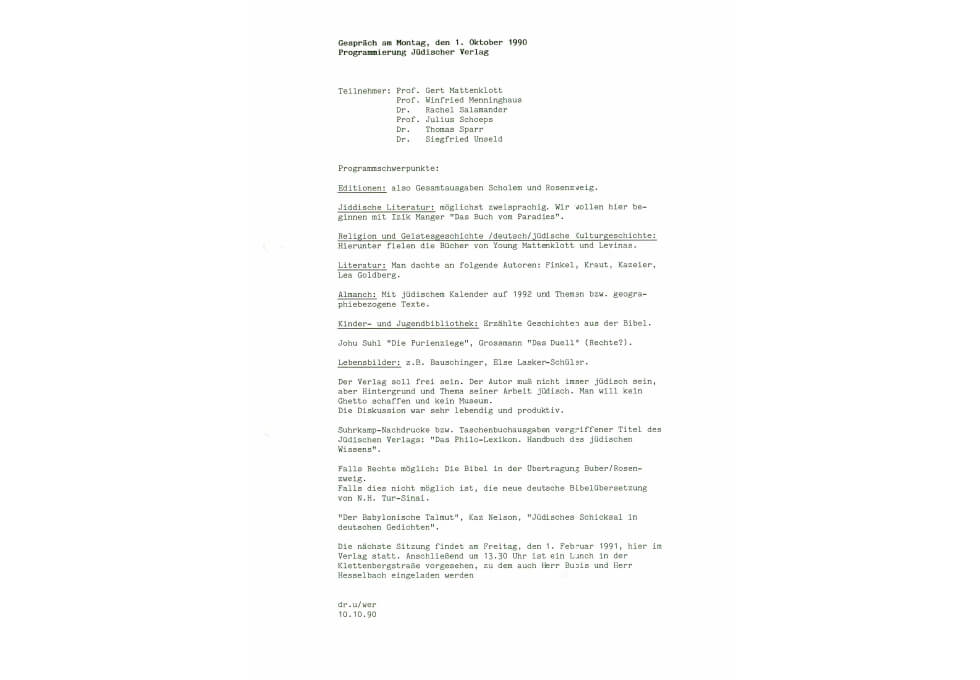

Jüdischer Verlag

1990Jüdischer Verlag

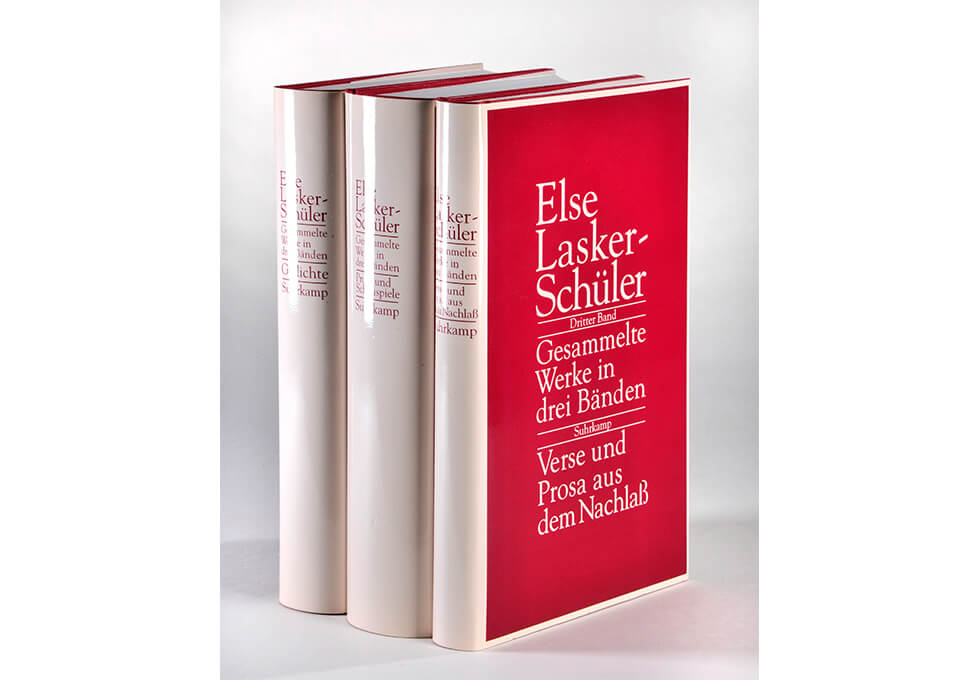

1990 übernimmt Suhrkamp den Jüdischen Verlag, 1992 kommt das erste Programm auf den Markt, darunter Bücher von Anna Maria Jokl, Gershom Scholem, Margarete Susman und Abraham Sutzkever. Joachim Unseld hat mit Hilfe von Thomas Sparr und einer beratenden Programmgruppe, der auch Rachel Salamander und Gert Mattenklott angehören, das Feld abgesteckt, das der Verlag fortan bespielt. Es erscheinen Bücher zur Religionswissenschaft, Schriften zur Geistes- und Kulturgeschichte, Biografien, literarische Texte und schließlich ab 1996 eine große Werkausgabe für Else Lasker-Schüler, aber auch jiddische Literatur, Jugendbücher sowie jüdische Städtebilder und der Jüdische Almanach. Der themenbezogene, populär gehaltene Almanach stellt den Verlag ganz explizit in die Tradition desjenigen Verlags, dessen Name 1990 wiederum vom Athenäum-Verlag übernommen wurde. Zunächst war es Athenäum gewesen, der dem Jüdischen Verlag „eine vergleichsweise dilettantische Nachkriegsgeschichte“ – so die Sicht der Suhrkamp-Chronisten -, aber eben immerhin eine nach dem Holocaust wiedereingesetzte Geschichte für die Jahre 1958-1990 ermöglicht hatte.

Der erste, 1902 von Martin Buber, Berthold Feiwel, Efraim Moses Lilien und Davis Trietsch gegründete Jüdische Verlag hatte bis zur Zerschlagung durch die Nationalsozialisten 1938 mit seinem Jüdischen Almanach, Nachschlagewerken, Editionen, der Zeitschrift Der Jude, Werken von Agnon, Scholem Alejchem, Schriften von Buber, Dubnow, Herzl und anderen jüdischen Denkern eine selbst- und traditionsbewusste, moderne jüdische Geschichte in Deutschland abgebildet. Das Archiv dieses ersten Jüdischen Verlags ist nicht mehr auffindbar, seine Geschichte lässt sich nur noch aus zerstreuten Dokumenten in israelischen, deutschen und amerikanischen Sammlungen rekonstruieren. Schon dies mag andeuten, wie groß der Graben war, der den Imprint des Suhrkamp Verlages von seinem historischen Orientierungspunkt trennte. Ein Archivdokument aus dem SUA-Bestand lässt dennoch die programmatischen Berührungspunkte erkennen: „Der Verlag soll frei sein. Der Autor muß nicht immer jüdisch sein, aber Hintergrund und Thema seiner Arbeit jüdisch. Man will kein Ghetto schaffen und kein Museum.“ Suhrkamp birgt und sucht; das ist mehr als eine Erinnerungsodyssee, aber es ist auch das, und dies schließt Fehleinschätzungen und bedeutende, politisch und literarisch wirksame Entdeckungen ein. Das im DLA überlieferte Material gewährt neue Einblicke in diese Gemengelage.

Text: Caroline Jessen

Else Laser-Schüler: Gesammelte Werke in drei Bänden. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996.

DLA, K (Werke)

Jüdischer Verlag. Programmatisches. Manuskript.

DLA, SUA:Suhrkamp/01_Verlagsleitung/ Jüdischer Verlag

Gespräch am Montag, den 1. Oktober 1990. Programmierung Jüdischer Verlag.

DLA, SUA:Suhrkamp/01_Verlagsleitung/ Jüdischer Verlag